多器官微流控芯片的设计原理_多器官微流控芯片的设计应用

本文主要介绍多器官微流控芯片的设计原理_多器官微流控芯片的设计应用,随着器官芯片技术的发展,其应用仍然存在一定的局限性,大部分生理途径需要连续介质循环和组织间相互作用,单器官芯片无法全面反映机体器官功能的复杂性、功能变化和完整性。为适应人体结构复杂性,未来的研究需要建立更加复杂的多器官微流控芯片(Multi-Organ-Chip, MOC)系统,将几种器官等同物合并到类似人类的代谢环境中,开发动态的实验室微生物反应器,进行系统的毒性检测和代谢评估。

微流控芯片技术(Microfluidics)也被称为芯片实验室(Lab-On-a-Chip, LOC),涉及物理、化学、医学、流体、电子、材料、机械等多学科交叉的研究领域。通过微通道、反应室和其他某些功能部件,对流体进行精准操控,对生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成分析,具有液体流动可控、集成化、消耗低、通量高、分析快等优点,已经被广泛应用于生物医学和环境科学等研究领域。基于微流控芯片技术的人体器官芯片(Human organs-on-chips)近几年来发展迅速,已经实现肺、肾、肠、肝、心脏、血管、皮肤、大脑、骨骼、乳腺、脾脏、血脑屏障、气血屏障等芯片的构建,通过与细胞生物学、工程学和生物材料等多种学科的方法相结合,体外模拟多种活体细胞、组织器官微环境,反映人体组织器官的主要结构和功能特征。

人体不同器官或整个系统的毒性检测是药代动力学和药效学研究的重要部分,传统的二维细胞培养模式以及动物实验取得了诸多成就,但受周期、成本、精准度、伦理等因素的限制,难以预测人体对于各种药物的响应。研究表明:人体器官芯片技术能准确地控制多个系统参数,与传统的毒理学动物实验相比更能反映人体内真实情况,在新药筛选方面更具特异性。因此,利用微加工技术,建立更接近人体环境的仿生系统成为体外生理模型的研究热点。

然而,随着器官芯片技术的发展,其应用仍然存在一定的局限性,大部分生理途径需要连续介质循环和组织间相互作用,单器官芯片无法全面反映机体器官功能的复杂性、功能变化和完整性。为适应人体结构复杂性,未来的研究需要建立更加复杂的多器官微流控芯片(Multi-Organ-Chip, MOC)系统,将几种器官等同物合并到类似人类的代谢环境中,开发动态的实验室微生物反应器,进行系统的毒性检测和代谢评估。

多器官微流控芯片的设计原理

多器官微流控芯片将不同器官和组织的细胞在芯片上培养,以微通道相连,实现多器官集成化,以考察其相互作用或建立一个系统,用于体外药物筛选。芯片中可集成数个经过特殊设计的微培养室、灌注通道并同时培养多种细胞,利用微流控技术可以产生精确可控的流体剪切力、周期性变化的机械力和溶质浓度梯度变化的灌注液。利用这些平台优势,多器官微流控芯片可以用于细致地分析组织、器官特异性应激反应,例如循环免疫细胞的募集、对药物、毒素或其他刺激因素的应答等。除此之外,将多个模拟不同器官、组织的芯片,按照体内的关系,用血管内皮组织、血细胞或是流体介质将其连接起来,就能在体外模仿体内不同器官、组织之间的生理作用和药物分布等。

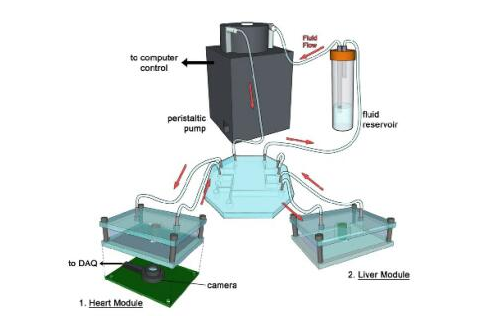

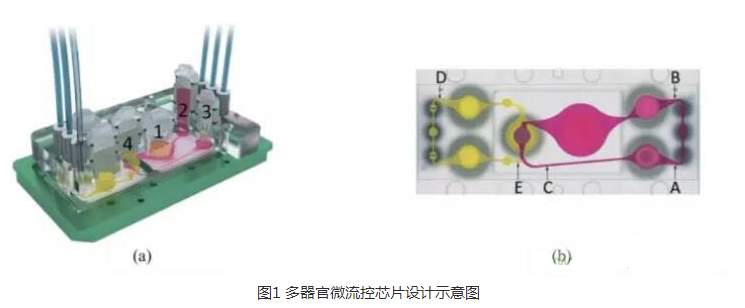

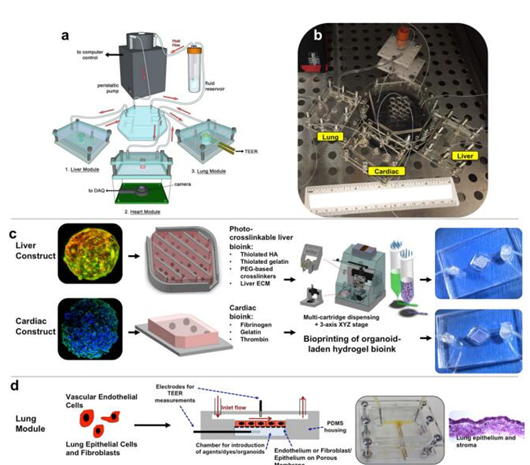

图1所示为 MOC系统装置,图1(a)包括两个聚碳酸酯盖板,PDMS-玻璃芯片用于承载血流回路(粉红色)和排泄流动回路(黄色);数字分别代表肠道(1),肝脏(2),皮肤(3)和肾脏(4)组织的4个组织培养隔室。多器官芯片布局的顶视图示出了血液回路中的3个测量点(A,B和 C)的位置以及排泄回路中的两个测量点(D,E)。该装置用微泵设备来控制流体的顺时针和逆时针流动,以微通道相连接,在芯片上培养构建了可容纳肠、肝、皮肤、肾4个器官的MOC系统,通过两个流动回路模拟模拟药物在肠内吸收、肝脏代谢以及肾脏排泄,用于体外检测候选药物安全性和有效性评估。应用该系统体外模拟了人体内葡萄糖代谢的环境,结果显示芯片“口服”药物,吸收后药物通过模拟的血液循环,经过肝脏,然后进入皮肤和肾脏,到达肾脏器官模型代谢并经肾尿液排出,进一步验证了葡萄糖在小肠内的代谢途径。此外,还有相关研究共培养神经球和肝球体,构建神经系统-肝脏多器官微流控芯片,用2,5-己二酮研究其对组织的毒性作用和代谢途径,通过测定葡萄糖消耗量和乳酸产量作为MOC系统代谢活动的指标。在肝中,正己烷可能以解毒途径或者生物活化途径代谢为己醇,经过血液到达大脑产生毒害作用,实验中对两种不同浓度的2,5-己二酮的毒性测定结果表明其诱导了神经球和肝微组织中的高度细胞凋亡。

多器官微流控芯片的设计应用

随着多器官微流控芯片在药物代谢方面应用研究的深入,也产生了各种新应用,如利用肺器官芯片研究纳米材料毒性及代谢。哈佛大学通过研究肺对荧光纳米颗粒传递至肺上皮细胞引发的一系列毒性反应,来探究应用于环境毒理学的肺芯片系统的潜在价值,为环境污染物的体内代谢模拟研究开拓了新的视野。

与大气污染物有关的癌症病例中,细颗粒物PM2.5起至关重要的作用,PM2.5可以穿透人体肺屏障并进入血液系统引发各种疾病甚至癌症。但其在体内的代谢途径和致癌作用机理尚不明确。而目前研发的应用于药代动力学和药效学方面的多器官微流控芯片系统为该类研究提供了新的技术上的可能。为研究大气污染与疾病发生,目前研发的肺上芯片系统已经能够测试空气中的微粒和物质对单层细胞或三维细胞聚集体的毒性。基于微流控技术评估空气质量对人类健康的影响,利用器官芯片模拟健康和病态肺的功能,对空气传播的污染物暴露对呼吸系统的短期和长期影响进行无动物测试。与口服药的代谢途径不同,颗粒物在体内的代谢途径主要有两种:一是经皮肤入血,经由心入肺再进入体循环分配到肝和肾;二是经肺泡入血进入体循环分配到肝和肾。而未知浓度的真实大气颗粒物样品进入体内的分布和代谢由于难以监测,无法确定其浓度,因此缺乏相应的数学模型来进行后续的研究和预测,目前多是采用荧光标记的人造颗粒物来进行模拟。因此在肺芯片相关毒性研究的基础上,设计合理的真实反应颗粒物体内代谢的多器官微流控芯片系统,建立完整的模拟颗粒物代谢的体外平台、精准确定颗粒物代谢途径、制定精确的代谢模型并进一步揭示颗粒物的致癌机理是亟待进一步深入研究的重要科学问题。

此外,微芯片制造通过微电子机械系统(Microelectromechanical systems, MSMS)与芯片实验室和器官微流控芯片系统相结合,MEMS允许将几种微小或纳米微传感器、致动器、加速度计、热控制器、微流体推进器、微波设备、卫星通信等的各种组件最小化,可用于卫星等航天技术,也可用于监测沙尘暴或火山活动等产生的污染源。

以上就是多器官微流控芯片的设计原理_多器官微流控芯片的设计应用,希望对各位有帮助。